때는 늦은 겨울이었다. 모든 이파리는 10월에 시들었고, 11월에 비틀렸다가 12월에 떨어졌다. 아무 것도 남지 않은 허허벌판에서 살을 엘 듯이 차가운 바람만이 거칠 것 없이 질주했다. 가장 귀한 여자의 얼굴은 칼날 같은 바람을 맞아 새빨갛게 달아올랐고 그를 보는 남자는 어찌할 바 몰랐다.

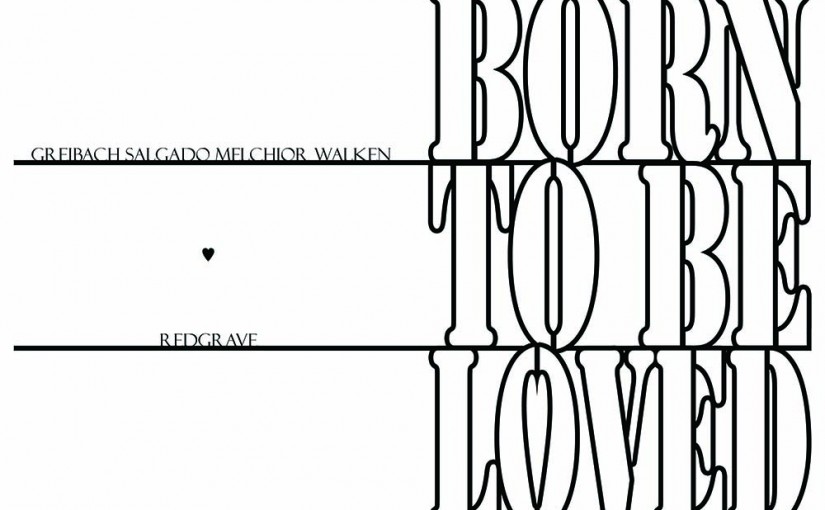

“미안해, 레드그레이브. 이 정도로 추울 줄은 몰랐는데…….”

“그러게, 그라이바흐. 1월은 새로운 시작이라고 누가 그랬을까? 통치자의 권한으로 달력이라도 재개정해 버릴까?”

짐짓 짓궂게 미소 짓는 여자를 남자는 마냥 사랑스럽게 바라보았다.

“3천 년간 이어진 달력 체계를 고작 이런 이유로 바꾸겠다고? 그래, 네가 원한다면 무엇이 문제겠어, your majesty.”

“난 진지해, 그라이바흐. 계절은 순환하고 시간은 끝나는 법이 없는데 특정한 달이 마지막 숫자를 가지고 그 다음에 다시 새롭게 시작한다니 이상하지 않아? 달을 이르는 명칭에서 아예 숫자를 빼는 건 어떨까. 그래, 프랑스 혁명력도 좋겠네.”

“정말 진지해? 반대가 만만치 않을 텐데. 시스템을 바꾸는 데 시간이 걸리는 건 물론이고, 사회 문화적 비용만 해도 천문학적인 액수가 소모될 거라고 연이어들 시끄럽게 떠들겠지.”

“그럴라나…….”

“그래도 네가 원하면 뭐 어때. 다른 모든 사람이 반대한다고 해도 내가 너를 지켜줄게.”

“맹세해?”

“응, 맹세해.”

여자는 키들거리며 남자의 너른 가슴 위에 기대었다. 추운 날이라 두꺼운 옷 위로 그녀가 좋아하는 심장 소리가 들리지 않는 것이 못내 아쉬웠다. 그래도 고른 숨결이 느껴지는 게 어디일까. 몸에서 살짝 힘을 빼고 그의 숨을 그대로 느껴보았다.

“물론 농담이었지. 그래도 나를 지켜줘, 그라이바흐. 그럼 나를 지키는 당신이 사는 세계는 죽 내가 지킬 테니까.”

“영광이네, 레드그레이브. 언제까지고 부탁해.”

그 대답이 만족스러웠는지 여자는 환하게 웃으며 남자를 향해 까치발을 들었다. 바람에 싸늘하게 식은 것은 여자의 얼굴뿐만이 아니었는지, 입술에 닿는 감촉이 시체처럼 서늘했던 것이 기억이 난다. 그 찰나의 순간이 마치 죽음과 같이 느껴졌다. 모든 것의 마지막 그 다음이자 끝나지 않는 영속. 그 안에서 우리는 영원하리라.

때는 바람의 달이었다. 계절은 순환한다. 행성은 궤도를 왕복한다. 우주는 별과 함께 팽창하고 소멸하여 다시 태어난다. 케이오시움에서 비롯된 무수한 가능성이 개화하는 가운데 세계는 끊이지 않고 이어진다. 당신이 사라졌는데도. 참으로 잔인한 세상이다. 무심한 당신이다.

“나는 여전히 세계를 지키고 있어.”

오백 년이 지난 날 여자는, 아니 소녀는 자신의 두 손을 깍지 껴 꽉 쥐었다.

“듣고 있어, 그라이바흐?”

쇠로 된 손가락이 마찰하면서 끼각거리는 소리가 났다. 남자가 죽고 여자는 몸을 버렸다. 모조된 입술은 더 이상 그 때와 같은 세밀한 감촉은 느낄 수 없다.

“맹세는 지켜졌어.”

그래도 상관은 없었다. 그만큼 그 입술에 새긴 기억은 더 온전하게 남을 것이다.

“당신은 여전히 나를 지켜주고 있어.”

시공은 이어진다. 기억과 함께. 그러니 어느 시간 안에서도, 어느 세계에서도 나는 당신의 소유야. 죽음은 우리를 가를 수 없느니.